要介護認定について

介護サービスを利用するためには、要介護認定という手続きが必要です。この認定は、介護の必要度を公平に判断するための重要なステップとなります。ここでは、要介護認定の基本的な考え方と、どのような基準で判断されるのかについて解説します。

要介護認定を理解することで、介護が必要な方やご家族の方がスムーズに適切なサービスを受けられるようになります。介護の現場で働く方にとっても、この制度の仕組みを知ることは利用者さんへの適切なサポートにつながります。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護保険制度のなかで、どの程度の介護が必要かを判断するための公的な評価システムです。厚生労働省の定める全国共通の基準に基づいて、市区町村が設置する介護認定審査会によって判定が行われます。

具体的には、加齢による病気や認知症などにより、常時介護が必要な状態(要介護状態)になった場合や、日常生活に支援が必要となり、介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に受ける認定です。

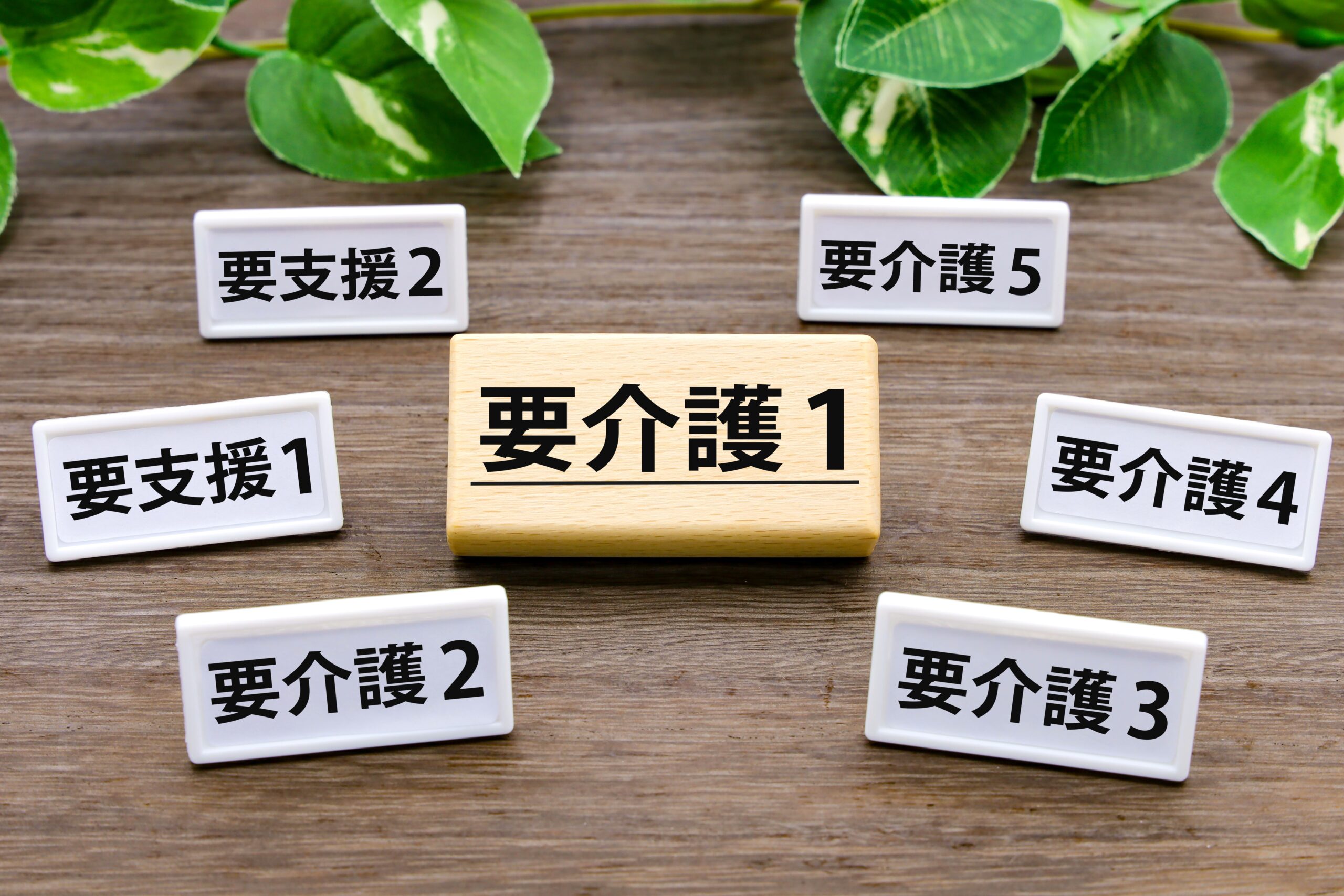

この認定は7段階に分かれており、要支援1・2と要介護1〜5の区分があります。判定結果によって、利用できるサービスの内容や範囲、自己負担額などが異なってきます。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、全国どこでも同じ基準で公平に判断できるような制度です。

要介護認定の基準

要介護認定の基準は、要介護認定等基準時間と呼ばれる介護にかかる時間を基本としています。この基準時間は、介護の必要度を客観的に評価する指標とされており、さらに認知症の状態なども加味して総合的に判断されます。

具体的な基準時間の評価は、以下の分野の動作についてです。

- 直接生活介助:入浴、排せつ、食事等の介護

- 間接生活介助:洗濯、掃除等の家事援助

- 問題行動関連行為:徘徊対応、不潔行為への対応等

- 機能訓練関連行為:歩行訓練、日常生活動作の訓練等

- 医療関連行為:処置の補助等

要介護度は、上記分野での介護時間によって、要支援1(25分以上32分未満)から要介護5(110分以上)まで分類されます。介護度が上がる程、介護にかかる時間が長くなり多くの支援が必要な状態であることを示しています。

ハッシュタグ転職介護では、介護業界に特化したアドバイザーが丁寧にヒアリングしあなたの悩みや疑問を解決します。未経験の方でも安心感を持って働けるサポート体制や研修制度など信頼できる職場を紹介しているのがハッシュタグ転職介護の魅力です。

「要介護認定について知りたい」「未経験からしっかり学びたい」という方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

要介護認定の有効期間

要介護認定には有効期間が設けられており、この期間内であれば介護サービスを利用することができます。有効期間が切れると介護サービスが利用できなくなるため期間管理はとても重要です。

要介護認定の有効期間は、申請の種類によって異なります。大きく分けると、以下の3種類になります。

- 新規申請

- 区分変更申請

- 更新申請

新規申請(初めて申請する場合)の有効期間は原則6ヶ月です。ただし、市区町村の介護認定審査会が認める場合には、3ヶ月から最大48ヶ月(4年間)の範囲で設定されることもあります。

区分変更申請(有効期間満了を待たずに介護度が変わった場合に申請)の有効期間も原則6ヶ月で、心身の状態に合わせて3ヶ月〜12ヶ月の間で市区町村の介護認定審査会が決定します。

更新申請(有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用したい場合)の有効期間は原則12ヶ月です。更新時に支援度の変更がある場合は3ヶ月〜36ヶ月、現状と同じ内容での更新は3ヶ月〜最大48ヶ月まで可能です。

更新手続きは有効期間満了の前に余裕をもって申請することをおすすめします。期間切れによるサービス中断を避けるためにも早めに手続きを始めることが大切です。申請が遅れるとサービスが利用できない期間が発生する可能性があるので注意しましょう。

要介護認定の区分と受けられるサービスの違い

要介護認定は、介護が必要な状態を7段階に分けて評価する制度です。要支援1・2と要介護1〜5の区分があり、それぞれの状態に合わせて利用できるサービスの内容や支給限度額が異なります。

適切なサービスを受けるためには、認定区分ごとにどのようなサービスが利用できるかを理解しておくことが重要です。

ここでは、認定区分ごとに受けられるサービスの内容や支給限度額について、詳しく解説します。

「自分の認定区分でどんなサービスが受けられるのか知りたい」

「自分に合った介護サービスを選びたい」

そんな方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

専門のアドバイザーが、あなたの状況に合ったサービス選びや職場探しを丁寧にサポートします。

まずはお気軽に相談してみませんか?

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

要支援1

要支援1は、7段階のなかで最も軽度の区分です。日常生活の基本的な動作は自分でできますが、歩行や家事などに一部手助けが必要な状態です。要支援1と認定された方は、主に介護予防を目的としたサービスを利用することができます。

要支援1の方の1ヶ月あたりの支給限度額は50,320円となっています。この金額の範囲内であれば、必要なサービスを1割〜3割の自己負担で利用できます。限度額を超えると超過分が全額自己負担となるため注意が必要です。

要支援1の方が利用できる主なサービスには以下のようなものがあります。

- 訪問型サービス:週2回程度

- 通所型サービス:週1回程度

- 福祉用具のレンタル

- 短期入所:月1回程度

要支援1の方向けのサービスは、できる限り自立した生活を送れるよう支援するための予防的なものが中心となっています。家事援助を受けたり、デイサービスでの運動に参加したりすることで、心身機能の維持・向上を図ります。

要支援2

要支援2は、要支援1よりもやや支援が必要な状態です。基本的な日常生活動作はある程度できますが、立ち上がりや歩行に不安があったり、家事全般に支援が必要だったりする状態です。要支援1と同様に介護予防を目的としたサービスを利用できますが、利用できる回数や内容がより充実しています。

要支援2の方の1ヶ月あたりの支給限度額は105,310円です。要支援1と比べて約2倍の支給限度額となり、より多くのサービスを利用することができます。

要支援2の方が利用できる主なサービスには以下のようなものがあります。

- 訪問型サービス:週2回程度

- 通所型サービス:週1回程度

- 福祉用具のレンタル

- 短期入所:月2回程度

要支援2の方のサービスは要支援1より利用回数や内容が増え、より手厚いサポートを受けることができます。ホームヘルパーの訪問回数が増えたり、デイサービスでのリハビリ内容が充実したりするなど、必要に応じたサービスが提供されます。また、自宅での生活をより不安なく過ごすためのサポートも充実しています。

要介護1

要介護1は、要支援2から一段階上の介護が必要な状態です。立ち上がりや歩行が一人でできても不安定で、入浴や排せつなどに部分的な介助が必要になります。認知症の症状が見られる方もこの区分に該当することがあります。

要介護1の方の1ヶ月あたりの支給限度額は167,650円です。要支援2と比較すると約1.6倍に増額され、より幅広いサービスを利用できるようになります。

要介護1の方が利用できる主なサービスは以下のようなものです。

- 訪問介護:週3回程度

- 訪問看護:週1回程度

- 通所サービス:週2回程度

- 短期入所:月に2〜3回程度

- 福祉用具貸与(歩行補助つえなど)

要介護1からは、自宅での生活を支えるホームヘルプサービスが充実し身体介護を受けられるようになります。また、施設サービスでは、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)も利用可能となり、生活の場の選択肢が広がります。

要介護2

要介護2は、日常生活の動作に一部介助が必要な状態です。立ち上がりや歩行に支えが必要で、入浴や排せつ、着替えなどで介助を必要とする場面が増えます。認知症による見守りが必要な場合もこの区分に該当します。

要介護2の方の1ヶ月あたりの支給限度額は197,050円です。さらに介護サービスを充実させることが可能になります。

要介護2の方が利用できる主なサービスは以下のようなものです。

- 訪問介護:週3回程度

- 訪問看護:週1回程度の訪問看護

- 通所サービス:週3回程度

- 短期入所:月に2〜3回程度

- 福祉用具貸与(歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器など)

要介護2からは、より頻度の高い訪問介護や通所サービスを利用できるようになります。また、認知症グループホームも利用可能となり、認知症の方の生活を支援する選択肢も増えます。介護保険施設への入所も検討できる段階となりますが、特別養護老人ホームは原則として要介護3以上が対象となります。

要介護3

要介護3は中程度の介護が必要な状態です。立ち上がりや歩行が自力では困難となり、食事や排せつ、入浴などの日常生活全般に介助が必要になります。認知症の症状が進行し、常時見守りが必要なケースもこの区分に該当します。

要介護3の方の1ヶ月あたりの支給限度額は270,480円となり、さらに手厚い介護サービスを受けることが可能になります。

要介護3の方が利用できる主なサービスは以下のようなものです。

- 訪問介護:週2回程度の身体介護

- 訪問看護:週2〜3回程度の夜間対応型訪問介護

- 通所サービス:週3回程度

- 短期入所:月7回程度

- 福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)

要介護3からは特別養護老人ホームへの入所が可能となります。また、より頻繁な訪問看護や短期入所の利用ができるようになり、在宅生活を続ける場合でも手厚いサポートを受けられます。福祉用具も特殊寝台(介護ベッド)や車いすなど、より多くの種類のものが利用可能です。

要介護4

要介護4は、重度の介護が必要な状態です。ほぼ寝たきりに近い状態で、起き上がりや移動が自力ではできず、食事や排せつ、入浴など日常生活の大部分に全面的な介助が必要になります。認知症がかなり進行しているケースもこの区分に該当します。

要介護4の方の1ヶ月あたりの支給限度額は309,380円となり、重度の介護に対応した手厚いサービスを受けることができます。

要介護4の方が利用できる主なサービスは以下のようなものです。

- 訪問介護:毎日1回の夜間対応型訪問介護

- 訪問看護:週2回程度の訪問看護

- 通所サービス:週2回程度(入浴あり)

- 短期入所:月7回程度

- 福祉用具貸与(車いす、特殊寝台など)

要介護4からは、より頻度の高い医療的ケアを含む介護サービスが受けられるようになります。自宅での生活を続ける場合は、訪問診療と訪問看護、訪問介護を組み合わせた包括的なケアが必要です。また、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設サービスの利用も一般的になります。

要介護5

要介護5は、最も重度の介護が必要な状態です。完全に寝たきりの状態で、自力での起き上がりはもちろん、寝返りもうてない状態です。食事、排せつ、入浴などすべての日常生活動作に全面的な介助が必要になり、認知症がとても進行しているケースもこの区分に該当します。

要介護5の方の1ヶ月あたりの支給限度額は362,170円と最も高額です。この金額で手厚い介護サービスを受けることができます。

要介護5の方が利用できる主なサービスは以下のようなものです。

- 訪問介護:毎日1回の夜間対応型訪問介護

- 訪問看護:週2回程度の訪問看護

- 通所サービス:週2回程度(入浴あり)

- 短期入所:月14回の短期入所

- 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

要介護5では、医療依存度が高いケースが多く、医療的ケアと介護サービスを密接に連携させた対応が必要になります。自宅での介護を続ける場合は家族の負担がとても大きくなるため、介護老人福祉施設や介護医療院などの施設サービスを利用するケースが増えます。24時間体制の看護・介護が受けられる体制が整った施設での生活が一般的です。

ハッシュタグ転職介護では、介護業界に精通したキャリアアドバイザーがしっかりとリサーチしあなたの希望や状況に合った職場をご提案します。未経験の方でも不安なく働けるサポート体制や研修制度など信頼できる職場を紹介しています。

「要介護度について詳しく知りたい」「未経験からでも働きやすい職場で働きたい」という方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

要介護認定の申請方法

介護サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要になります。この申請は本人だけでなく、家族や地域包括支援センターなどが代行することも可能です。

スムーズに手続きを進めるためには、要介護認定の申請方法を事前に把握しておくことが大切です。

「申請の具体的な流れを知りたい」

「手続きで不安なことがある」

そんな方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。

専門のアドバイザーが、申請手続きのポイントや介護サービスの利用について丁寧にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

申請が可能な方

要介護認定の申請ができるのは、主に以下の方々です。

- 65歳以上の方(第1号被保険者)

- 40歳から64歳で特定疾病により介護や支援が必要になった方(第2号被保険者)

第2号被保険者の場合は、加齢に伴う16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限り申請することができます。

申請は本人が行うのが基本ですが、家族や親族のほか地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに代行してもらうことも可能です。

申請場所

要介護認定の申請先は、申請の種類によって異なります。

介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で要介護(要支援)認定の申請が必要です。なお、地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合もあります。初めて申請する場合や、現在の介護度から変更したい場合はこちらになります。

一方、更新申請の場合は、自治体によって申請方法が異なります。更新申請の案内書類に記載されている指定の方法にしたがって手続きを行いましょう。

申請先は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。不安がある場合は地域包括支援センターに相談しましょう。

申請に必要なもの

介護保険申請には、要介護・要支援認定申請書と介護保険被保険者証が必要です。40〜64歳までの方(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要になります。

要介護・要支援認定申請書は、市区町村の窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロードできることもあるので確認が必要です。

申請時に主治医の氏名や医療機関名も記入するため、あらかじめ確認しておくと手続きがスムーズです。

要介護認定取得の申請をしてから取得までの流れ

要介護認定の申請をしてから結果が届くまでには、いくつかの重要なステップがあります。この流れを知っておくことで、何がいつ行われるのかがわかり、不安にならずに結果を待つことができるでしょう。申請から認定結果の通知までは原則30日以内です。ここでは申請後の流れを順を追って解説します。

訪問調査

申請後、市区町村の職員または委託された調査員があなたの自宅や入院・入所先を訪問します。この訪問調査では、心身の状態を確認するための認定調査が行われます。調査の内容は身体機能や生活状況、認知症の有無など、日常生活に関するさまざまな項目について聞き取りが主です。

調査は全国共通の基準に基づいて行われるため、どの地域でも公平な評価が受けられます。調査時には、普段の状態をありのままに伝えることが大切です。実際に日常的にどうしているかを正直に答えましょう。家族やケアマネジャーなど、日頃の状態をよく知る方に同席してもらうと、より正確に状況を伝えることができます。

主治医意見書

申請と並行して、市区町村からかかりつけ医(主治医)に対して、医学的な観点からの意見書の作成が依頼されます。主治医意見書は、医師が申請者の心身の状態について医学的な所見を記載する重要な書類です。

意見書には、現在の病気や症状、治療の状況、身体機能や認知機能の状態などが詳しく記載されます。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。主治医意見書の作成費用は介護保険から支払われるため申請者の自己負担はありません。医師による客観的な判断は、適切な介護度認定につながる重要な要素です。

一次判定と二次判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。この段階では、客観的なデータに基づいて機械的に判定が行われ、暫定的な要介護度が決定されます。

続いて、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。介護認定審査会では、コンピューターでは評価しきれない個別の事情を加味して最終的な要介護度が判定されます。保健・医療・福祉の専門家によって、より人間的で総合的な判断が行われる重要な段階です。

結果通知

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当にわかれています。

認定結果の通知書には、判定された要介護度と認定の有効期間が明記されています。結果に納得がいかない場合は、不服申立ての制度も用意されており、適切な手続きを経て再審査を求めることも可能です。認定結果が出たら、次はケアプラン(介護サービス計画)の作成に進みます。判定結果によって利用できるサービスが異なるため適切なサービスを選ぶことが大切です。

要介護認定後のサービス利用開始方法

要介護認定の結果が通知されたら、いよいよ介護サービスの利用開始に向けた準備が始まります。要介護度に応じた適切なサービスを受けるためには、ケアプランの作成からサービス事業者との契約までのステップを理解しておくことが大切です。

まず最初に行うのはケアプラン(介護サービス計画)の作成です。要介護1〜5と認定された方は居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャーに依頼します。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに相談します。ケアマネジャーは利用者の自宅を訪問し、本人や家族の希望を聞きながら、どのようなサービスをどのくらい利用するか計画の立案が必要です。

ケアプランができたら、そのプランに基づいて利用するサービス事業者と契約します。契約時には介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の提示が必要です。サービス内容や利用料金、キャンセル料などの説明を受け、納得したうえで契約書にサインしましょう。

サービスの利用を開始する際は、各サービス事業者と個別に契約する必要がありますが、この手続きはケアマネジャーがサポートをしてくれます。実際のサービス開始までには、認定結果通知から1〜2週間程度かかるのが一般的です。

なお、サービスの自己負担割合は原則1割ですが、65歳以上の第1号被保険者で一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。サービスの利用状況や体調の変化に応じて、ケアプランは定期的に見直されます。困ったことがあればケアマネジャーに相談し、よりよいサービス利用を目指しましょう。

要介護認定を正しく理解し施設利用者さんのサポートをしよう

ここまで要介護認定の仕組みから利用開始までの流れを解説してきました。介護の現場では、この制度を正しく理解することが、利用者さんとそのご家族に適切なサポートを提供するために欠かせません。

要介護認定の重要ポイントは以下のとおりです。

- 申請から認定まで一定期間が必要

- 認定結果で利用サービスが決まる

- 状態変化に応じた区分変更も可能

- 有効期間前の更新申請が重要

- 定期的なケアプラン見直しが必要

一人ひとりの状況に合わせた適切なサービス利用を実現するために、この記事で得た知識をぜひ現場で活かしてください。

介護業界での転職に迷いがある方は、まずはハッシュタグ転職介護の専門アドバイザーに相談してみませんか?

あなたの不安や希望に寄り添い、適切な職場探しを丁寧にサポートします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼