ヘルパーが訪問介護で行う身体介護とは?

訪問介護の対象になっている高齢者は少なからず身体に不自由を抱えています。ヘルパーは、利用者が自力で行いにくい動作を支援する役割を担っています。

しかし、身体介護とはどのようなものなのか悩んでいる方も少なくないかもしれません。

ここでは、身体介護でどのような支援が行われるのかを具体的に解説します。

利用者の身体に直接接触して行う介助サービス

身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行う介助や、そのために必要な準備や後始末のことです。

例えば、食事介助では、声かけや準備から始まり、食事の介助、食後の片付けまでが含まれます。

利用者が一人では行えない動作を直接支援します。

利用者の自立支援や重度化防止のためのサービス

身体介護として行われるのは、利用者が日常生活を送るために必要な機能が向上するように実施する、専門的な援助です。

歩行などの基本動作や、買い物など意思決定が伴う応用的な動作も含め、生活全体の質を向上させるためのサービスです。

生活を送るための機能を維持向上するよう働きかけることで、利用者を支援し、重度化を防止する役割があります。

その他専門的知識や技術による利用者の日常生活や社会生活のためのサービス

身体介護は、介護を受けるきっかけとなった心身の障害や疾病などを考慮して行わなければなりません。

そのために専門的な知識や技術を身につけ、利用者の生活を支えるサービスを提供する必要があります。

専門的知識とは身体の仕組みや機能、疾病に関する知識のほか、生活支援などに関する知識のことです。

知識を身につけるには、自分でテキストなどで勉強する方法、通信教育や研修を受ける方法などがあります。

しかし独学は自己流になる恐れがあるので、事業所の研修やオンラインのeラーニング、日本ホームヘルパー協会研修会などに参加するとよいでしょう。

より専門的な知識を身につけるには、後述する介護福祉士実務者研修を目指すことになります。

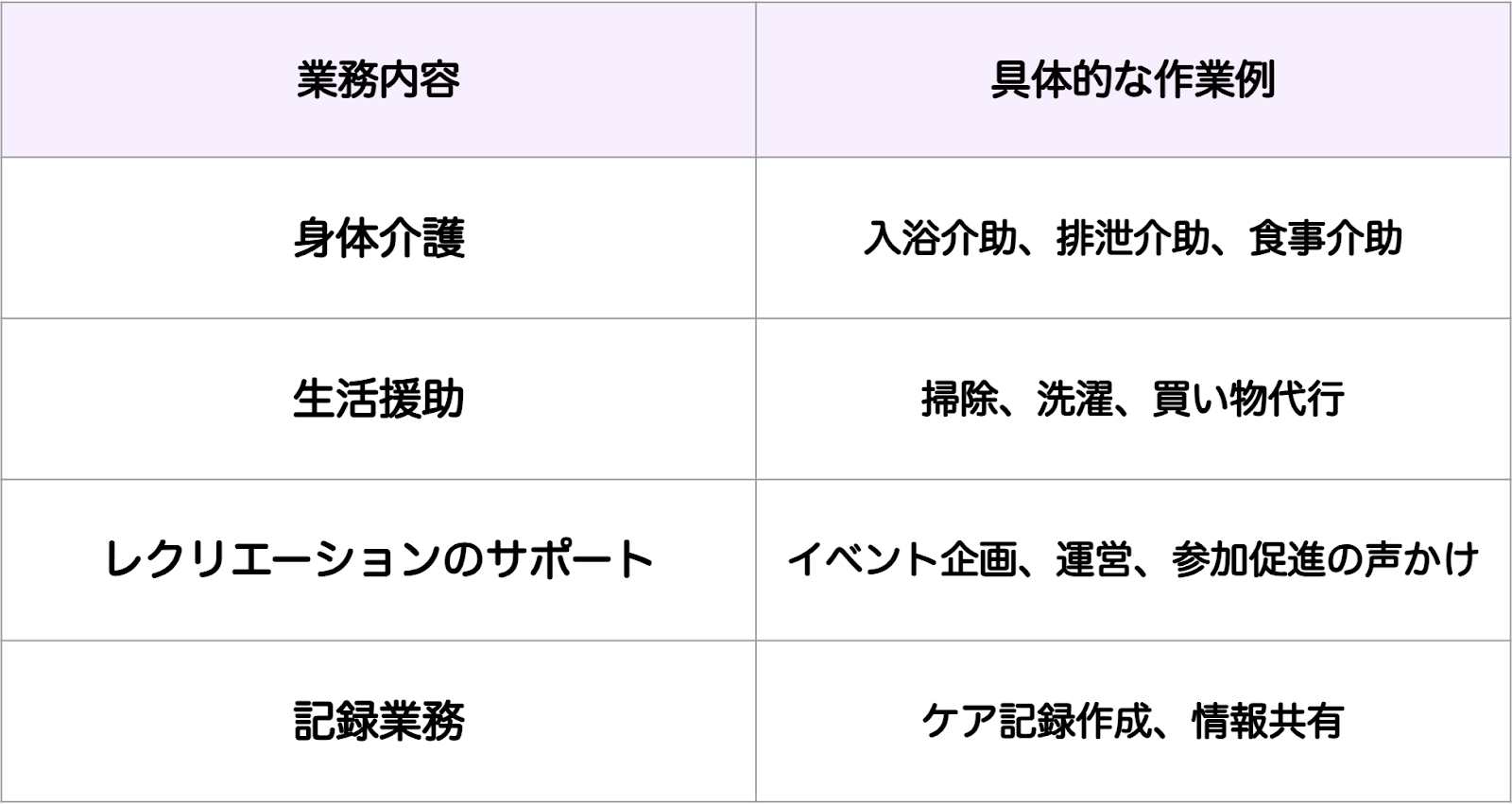

身体介護と生活援助の違い

生活援助とは、訪問介護のうち身体介護以外の支援を指し、掃除・洗濯・調理などが含まれます。

身体介護が利用者の身体に直接触れて行う支援であるのに対し、生活援助は生活に必要な家事などを支える間接的な支援です。

利用者が一人暮らしであったり、同居家族も介護が難しかったりすると、日常的な家事が困難になります。こうした状況で自立した生活を維持するために支援するのが生活援助です。

身体介護のサービス内容

前章で身体介護と生活援助について説明しました。

身体介護は直接身体に触れて行いますが、具体的にどのような場面で必要となるのか疑問に思う方もいるかもしれません。

ここでは、どのように支援するのかを具体的に説明します。

排泄介助

排泄介助は、トイレやポータブルトイレの利用支援、おむつ交換などが含まれます。

トイレは、介助があれば移動が可能な方が対象であることが少なくありません。

トイレまでの安全確認を行ったうえで声かけと説明を行い、トイレまでの移動を介助します。トイレまで行ったら、脱衣と後始末を行い、利用者を清潔な状態で自室に誘導します。

ポータブルトイレは準備後に声かけと説明を行いますが、このときも安全確認とトイレ位置の調整などの環境整備が重要です。

移乗と脱衣を行い、その後の後始末まで実施します。トイレ介助には、汚れた衣服の処理など失禁や失敗の処理も含まれます。

おむつ交換の際も声かけと説明は必須です。物品を準備し、脱衣・陰部の洗浄・おむつの着装・着衣まで丁寧に実施します。使用済みおむつや物品の後始末、場合によっては汚れたリネンの交換も行います。

食事介助

まず、食事介助では声かけをしながら利用者の状態を確認することが大切です。覚醒状態が飲み込みに大きく影響するからです。

次に、必要な物品を準備し、食事環境を整えたうえで、途中で姿勢が崩れないように整えます。配膳したら、食前に献立の説明をして、食事を介助します。

食べやすくするために刻んだり摂取を見守ったりすることも食事介助です。

食事が終わったら、口腔ケアの準備や食器の下膳、残り物の処理や食器洗いまで実施します。

また、利用者に嚥下障害がある場合、流動食の調理などは専門的な知識をもって行う必要があります。

流動食の作り方や介助方法について、知識を持っている方がいることで、安全性を高め、利用者に対してより適切な介護が提供できます。

ハッシュタグ転職介護では、医療や福祉業界に特化した専門エージェントが在籍し、あなたの疑問に対して専門的なアドバイスを提供いたします。

利用者に合った食事づくりや介助方法に興味があるけれど、不安を感じている方は、ぜひハッシュタグ転職介護にご連絡ください。経験豊富なアドバイザーがサポートいたします。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

服薬介助

介護を受けている高齢者は薬をきちんと飲めていない可能性もあり、服薬介助も重要な介護の一つです。

服薬介助は食事中に行うこともありますが、服用時間が指定されている薬もあるため、飲み間違いのないようにしっかり確認することが重要です。

服薬時には、必ず利用者本人に声をかけて薬を確認してもらい、そのうえで服薬してもらう必要があります。

テーブルに出しておき、飲み忘れがないように注意しましょう。

薬を食事に混ぜて服薬することもありますが、味が変化したり不快感を与える可能性があるため、混ぜない方が望ましいです。

高齢者は錠剤が飲み込みきれず、口腔内に残っていることがあるため、必ずお口のなかも確認しましょう。

また、錠剤を少量の水に溶かしてとろみをつけて飲んでもらう簡易懸濁法という方法だと、嚥下障害があっても安全性を重視して服薬することができます。

清拭

清拭は全身の汚れを拭き取る行為です。まずは介護者自身の身支度と、湯やタオルなど物品をすべて準備してから、利用者に声をかけます。

説明を行い同意を得たうえで、顔や首を拭き、上肢の清拭に移ります。上肢を脱衣し、皮膚に発赤や傷がないかの確認も必要です。

胸や腹、背中など上肢の清拭を行ったら服を着せ、下肢の清拭に移ります。この場合も、脱衣したら皮膚状態の確認を忘れないようにしましょう。

陰部や臀部を含めた下肢の清拭を実施したら、着衣後に姿勢を整え、物品や汚れた衣服などを片づけて終了です。

部分浴や全身浴の介助

介護現場では、部分浴も全身浴も行うことがあります。部分浴では手浴や足浴、洗髪などを行い、全身浴は浴室で入浴介助を行います。

まず部分浴を行う際は、介護者の身支度と準備を終えてから、声かけと説明を行って適切な体位に調整します。

脱衣して皮膚状態を確認してから、手浴や足浴、洗髪を行います。拭いて乾かしたら着衣後に楽な姿勢に直して、物品を片づけて終了です。

全身浴はまず浴室の状態を確認し、湯はりや準備を行います。準備が完了したら、利用者に声をかけて説明し、入浴を開始します。

排泄の確認や脱衣所の温度確認をしてから脱衣させることが大事です。脱衣したら浴室に入り、湯温を確認して入湯させます。

洗体と洗髪を行ったら再度入湯し、浴槽から出たら身体を拭き取ります。着衣して身体の状態を確認してから髪を乾かして居室に戻るという流れです。

利用者には水分補給を促し、汚れた衣服などの処理、浴槽や物品の後始末を行います。

洗面や身体整容の介助

洗面に関しては、まず洗面所まで障害なく行けるかどうか確認することが重要です。

利用者に声をかけ、洗面所まで移動して座位を確保した後、歯ブラシなどの物品を用意します。

利用者がタオルで顔を拭いたり歯磨きしたりするのを手助けし、その後は丁寧に居室への誘導を行って物品の後始末をします。

うがいをする際、誤嚥のリスクがある場合には、上を向くガラガラうがいではなくブクブクうがいを促すなどの配慮も必要です。

身体整容は、日常的な行為の一つです。声かけして整容することを伝え、鏡台などに移動します。

座位を確保して物品を準備してから、爪切りや整髪の介助を行い、最後に物品の片づけまで行って終了です。

更衣介助

更衣介助は、更衣をすることを利用者に伝えて着替えの準備をします。更衣は、上肢の脱衣と着衣、下肢の脱衣と着衣の順に行います。

靴下や靴などを履くところまで手伝い、着替えた衣類を洗濯物置き場に置きに行くのも大事な行程です。

体位変換

体位交換は、特に寝たきりの利用者にとって褥瘡予防にもなる大切な介助です。仰臥位から側臥位、側臥位から仰臥位への姿勢調整を行います。

もし返答がなくても、体位交換する前には声かけと説明をします。

向きを変えたら、利用者がリラックスできるように顔の向きを整え、クッションなどを使って姿勢を安定させることも大切です。

楽な姿勢なのか、めまいはないかなど状態の確認もしっかり行いましょう。

移乗や移動介助

移乗は、ベッドから車椅子へ、椅子からベッドへといった乗り移りの行為です。車椅子へ移るときは、動かないようにブレーキがかかっているかの確認を必ず行います。

声をかけてベッドに端座位になり、立位をとってからゆっくり車椅子に座らせます。このときにフッドレストに足をぶつけないように注意しましょう。

座ったら、姿勢を直して足を片方ずつフッドレストに乗せます。

移動するときは、廊下や目的地への安全性を確認し、声かけしてから動くようにします。これは、歩行器や杖などで歩くときも同様です。

外出介助

在宅で介助をする場合、通院や買い物など外出を手伝うこともあるでしょう。

そのときは、ただ付き添うだけでなく、目的地に行くための準備や公共交通機関を利用する場合の乗降の介助までしっかり行います。

受診の手続きなども必要に応じて行います。

起床介助や就寝介助

起床介助を行う際に大事なことは、声かけして覚醒状況を確認することです。しっかり目を覚ましてから起きてもらうようにしましょう。

ベッドサイドでの端座位から、ゆっくり立ち上がり、移動の介助を行います。

就寝介助は寝ることを利用者に伝え、ベッドを整えてから移動します。ベッドサイドに座ってからゆっくり横になってもらいましょう。

安楽な姿勢に調整し、辛い部分がないか必ず確認します。場合によっては、布団を片付けたり畳んだりといった行為も介助に含まれます。

見守り的支援

介護はただ利用者を助ければよいというだけではありません。

日常生活で自立を目指し、要介護状態を悪化させないために、安全性を守りつつ常に手助けできる状態で見守ることも重要です。

例えば、歩行や移乗の際には転倒や事故がないように見守り、必要なときだけ介助します。

入浴や更衣、食事のときも同様に声かけしながら、できる範囲のことはそばで見守ります。

掃除や洗濯、調理などのほか、洗濯物たたみやシーツ交換など利用者の安全性を確認しながら一緒に取り組むことも自立支援として重要です。

また、認知症の利用者に対しては、パンツ交換やごみの分別など一緒に行うことで理解を促して実施できるように導くのも大事な支援です。

身体介護の詳細について理解したけれど、介助にはさまざまな手順があり、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ハッシュタグ転職介護では、知識豊富で専門的なエージェントが、あなたの転職活動をサポートします。一人の担当者がしっかりとコミュニケーションをとり、あなたの不安を解消しながら進めていくことを大切にしています。

転職活動を考えているけれど不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたに合ったアドバイスとサポートを提供いたします。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

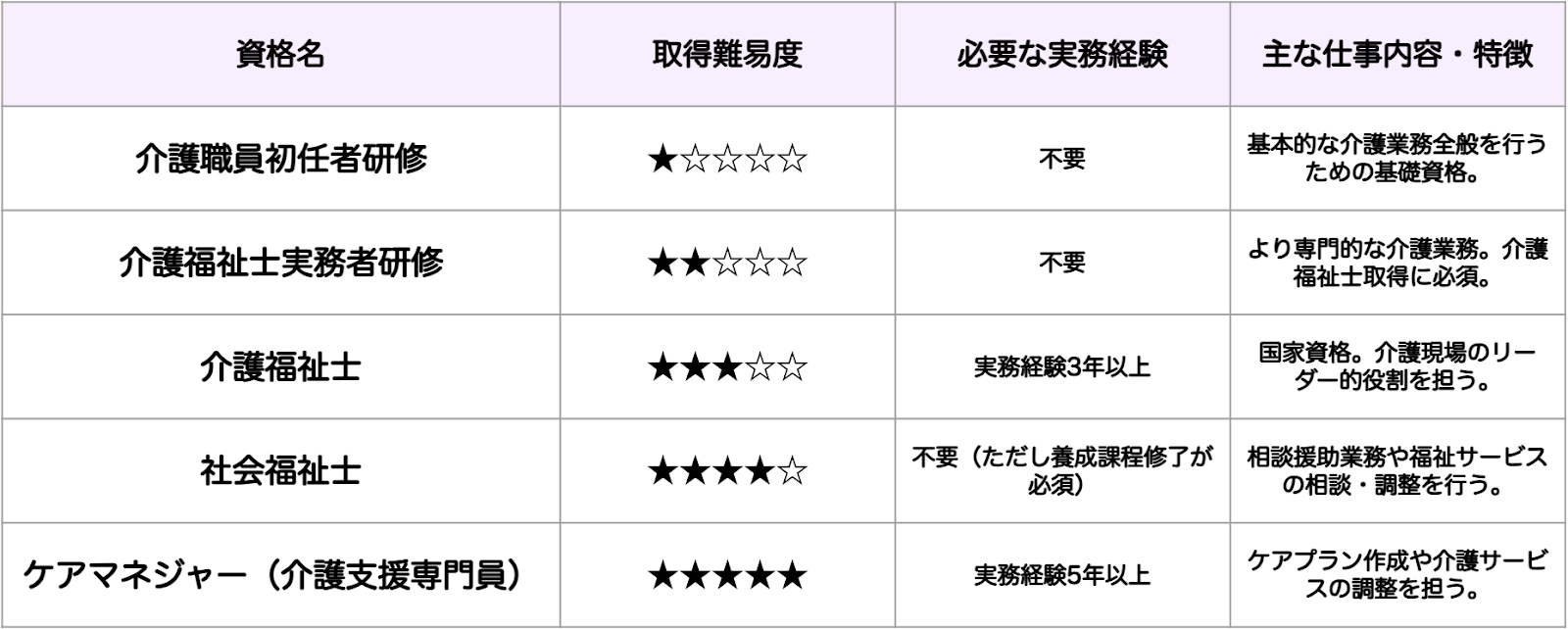

ヘルパーが身体介護を行うためには資格が必要?

身体介護は直接利用者に触れるので、実際に携わるには資格を得なくてはいけません。

ホームヘルパーは訪問介護員とも呼ばれ、働くには介護職員初任者研修課程の修了が必須です。

以前はホームヘルパー2級と呼ばれた資格に相当します。

3年以上の実務経験を積んでから実務者研修を受けて国家試験に合格すれば、介護福祉士の資格が取得できます。

ヘルパーが身体介護を行う際の注意点

ヘルパーが身体介護を行う際の主な注意点は以下のとおりです。

- 利用者の安全確保

- 尊厳への配慮

- 感染症対策

移動や移乗だけでなく、入浴や食事などの生活行為に対しても事故がないように、十分安全確認を行う必要があります。

声かけや説明をして納得してもらってから動くことも大切です。利用者本人の注意力や協力も安全確保に関わります。

また、利用者は人間としての尊厳をもっています。それは寝たきりだったり認知症があったりしても変わりません。

これまでの人生に対する誇りとプライドを傷つけないように、尊敬の気持ちを忘れず丁寧な言葉遣いと態度で接しましょう。

利用者である高齢者には、感染症対策も重要です。免疫力が低下していることも少なくないため、十分に対策する必要があります。

特に身体介護では直接触れ合うため、介助の前後で手洗いやアルコール消毒などを徹底して行うことが重要です。

身体介護や生活支援の際には、ミスや体力面などに対する不安や心配があるかもしれませんが、これらの注意点を理解していれば十分対応できます。

このように知識や対応を知っていても、実際にやらないとわからないし、どの職場が合っているのか、わからない方もいるのではないでしょうか。

ハッシュタグ転職介護は、求職者に寄り添い、人生のキャリアパートナーとしてサポートする姿勢を大切にしています。

不安や希望をしっかりとヒアリングし、あなたにぴったりの職場をご提案します。自分に合った職場で頑張りたいと考えている方は、ぜひご相談ください。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼

ヘルパーが身体介護で行ってはいけないこと

ヘルパーが身体介護において行ってはいけないことは、以下のとおりです。

- 医療行為

- 利用者以外に関わる家事

- ケアプランにないサービス

- 生活範囲外のサポート

まず、褥瘡の処置やインスリン注射などの医療行為は、基本的に看護師が実施するものです。これらは専門性が高く、主に医師と看護師などの医療従事者に認められています。

ホームヘルパーや介護福祉士は基本的に医療行為は行えませんが、経管栄養や痰の吸引を認めている事業者であれば研修を受講したうえで実施できます。

しかし、医療行為が必要であれば訪問看護を手配するのが適切でしょう。

また、利用者家族の部屋の掃除や、利用者以外の人物のために買い物や調理などをすることはできません。

これは利用者本人の生活を直接支えるものでなければ介護保険の対象とならないからです。

同様の理由でケアプランに含まれていないものも行うことはできません。趣味の外出に同行するのも対象外です。

通院に付き添うことは可能ですが、院内での介助については、基本的に院内スタッフが行うべきものとされています。

利用者の日常生活に直接影響しない、商品の販売や生業の手伝い、散髪などにも関われません。

ただし、介護サービス事業者と利用者の契約に基づき、自己負担によって介護保険外サービスを受けることはできます。

例えば、通院の付き添いのほかに、院内の介助を受けるには介護保険外サービスを利用しますが、これを混合介護といいます。

厚生労働省は自己負担によるサービスは認めていますが、介護保険サービスと介護保険外サービスを明確に区分しているため、同時に行うことはできません。

つまり、要介護者の食事を作った後で配偶者の分も用意することは可能です。

しかし、介護保険サービスとして掃除を行うついでに、庭の掃除をすることは認められていません。

行えることと行ってはいけないことを把握して、安全性を確保して身体介護を実施することが大切です。

ヘルパーが行う身体介護の内容を知って転職に役立てよう

ヘルパーが行う身体介護は、直接利用者に触れて行う介護であり、歩行などの介助から生活行為の補助まで多岐に渡ります。

ただ介助をするだけでなく、利用者のできることを尊重しながら苦手な部分を適切に手助けする、専門的な知識と技術が必要です。

しかし仕事内容を理解したものの、実際にどのように転職活動に活かせばよいか悩んでいる方がいるかもしれません。

身体介護には注意点やできないこともありますが、それを把握していることは、転職時に大きな強みになります。

ハッシュタグ転職介護では、求職者との密なコミュニケーションを大切にし、徹底したサポートを行っています。未経験者の方でも支援が受けられる無料相談サービスを提供しています。

身体介護や利用者との関わりに興味があるけれど、不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの不安を解消し、適切なサポートを提供します。

「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。

専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。

▼今すぐ無料で相談してみる▼